コ

あぶり出しの歴史は祝賀詰とともにあり。カップルが誕生するたびにいくつもの名局が生まれてきました。その幸福な恵みを最も受けているのが「コ」の字です。

最近、表(盤面)の曲詰に押され気味なのが気になりますが。

作意手順を見るには

作意手順を見るには

作者名をクリックして次のページに進んでください。

駒を動かして作意手順が確認できます。

※Java を有効にしておいてください。

あぶり出しの歴史は祝賀詰とともにあり。カップルが誕生するたびにいくつもの名局が生まれてきました。その幸福な恵みを最も受けているのが「コ」の字です。

最近、表(盤面)の曲詰に押され気味なのが気になりますが。

作意手順を見るには

作意手順を見るには作者名をクリックして次のページに進んでください。

駒を動かして作意手順が確認できます。

※Java を有効にしておいてください。

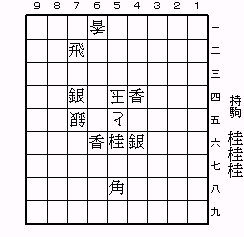

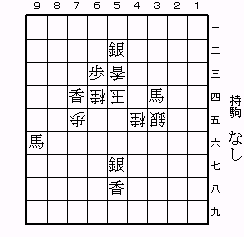

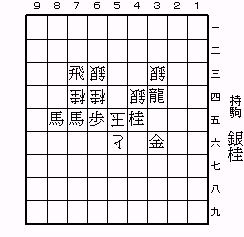

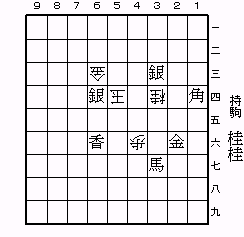

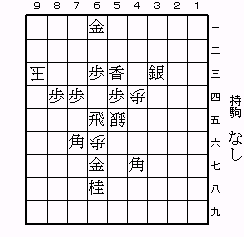

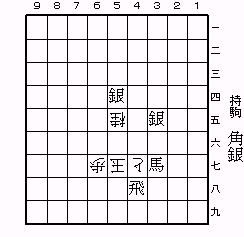

| 谷口 均氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

谷口氏は手順の密度を重視する作風で、手数を伸ばそう伸ばそうとする私などは、大いに見習わなければなりません。

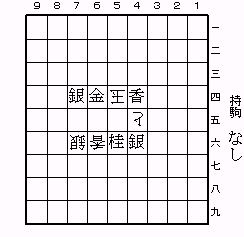

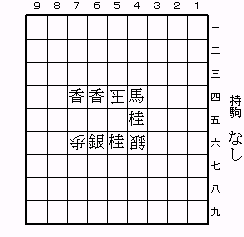

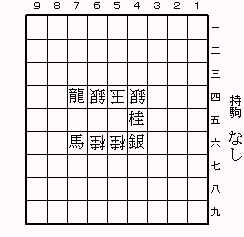

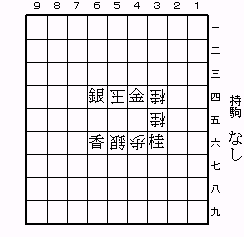

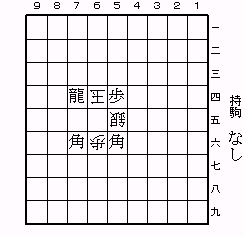

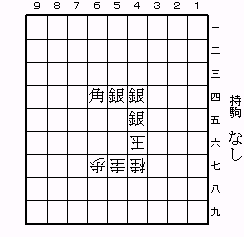

| 駒谷 秀彦氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

流れるような手順が心地良い軽快作。実力のある作者ですが、うまく力を抜いて楽しめる作品に仕上げてくれました。

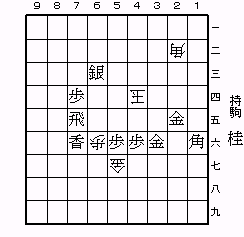

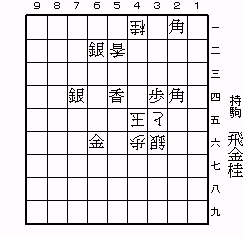

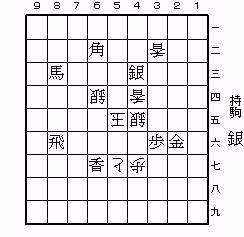

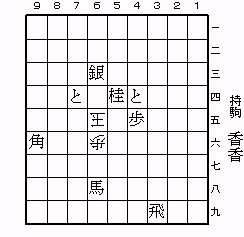

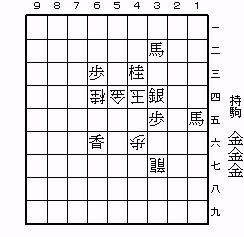

| 新ヶ江 幸弘氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

14手目の局面に注目してください。どうすればここから「コ」の字にしたり、桂の移動中合2回をひねり出したりできるのでしょう。

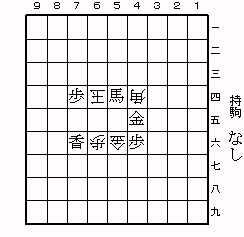

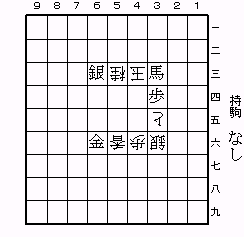

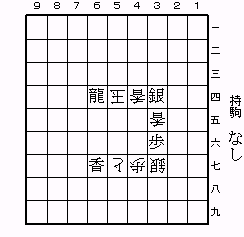

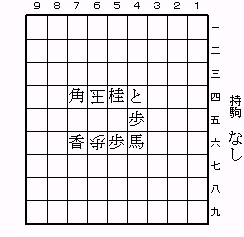

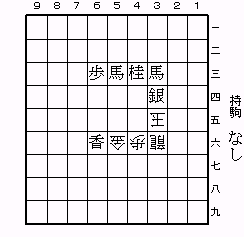

| 柳原 裕司氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

合駒や駒取りなしでの逆算は容易ではありませんが、成功すれば本作のように清潔感のある作品に仕上がります。解後感爽やか。

| 水上 仁氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

あえて枠組を壊すような序が難解。詰上りがユニークですが、そこまでたどり着けなかった解答者も多かったようです。

| 角 建逸氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

二度の限定合、銀生、そして全体を貫く趣向味のある手順。完璧な構成の傑作です。

| 森本 哲司氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

二度の合駒がいずれも動き、二枚馬を消して詰上り小駒のみ。理想的な手順を全く無理なく表現しているのが素晴らしいですね。

| 飯尾 晃氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

盤面わずか10枚の美しい初形から生まれる、流れるような極上の手順。詰棋を愛する全ての人に、ずっと記憶に留めておいてほしい名作です。

| 濱田 博氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

本作、変化に問題(変同と変長)があるのですが、この希少な龍追い手順はやはりご覧いただくべきでしょう。

| 馬詰 恒司氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

序の捨合や巧妙な変化処理、気の利いた詰上り等、見所満載。看寿賞作家実力発揮の好作です。

| 岡本 眞一郎氏作 | 【詰上り図】 | |

|---|---|---|

|

|

|

限定打に桂不成、さらに合駒の桂を逆用しての歩詰打開と、豊富な内容を簡素な形で表現した、完成品と呼ぶに相応しい逸品です。

| ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | ン |

| イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ヰ | ||

| ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | 濁 | |

| エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ヱ | 平 | |

| オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ | 複 |